2025年10月22日

みなさんは、木の違いを知っていますか?

フローリングで育った子はきっと、大人になっても知らないかもしれません。でも、知る機会さえあれば違いを理解し、いつの日か後悔の無い選択が出来るのだと思います。ぜひこの機会に知っていただければ幸いです。

「集成材」は優れた建材なんでしょ?

いいえ。違います。

集成材はお施主さんにメリットがない上、木の優れた特性も失っています。

– 集成材の普及は業者の都合⁉ –

– 集成材の普及は業者の都合⁉ –

まず、集成材のメリットをあげてみましょう。

- 天然無垢材の柱や梁を乾燥させるより、手間いらず。寸法変化が少なく、面倒なクレームが起きにくい。

- 板材なので無駄にする材料が少ない。(見た目の悪い材も、良い材で挟んでしまえば見えません)

- 材料の扱いが非常に簡単。(熟練の技が不要)

↓↓↓

いかがですか?

お施主さんにとってのメリットはひとつもないんです。

「集成材」が広まった理由は、あくまで売る側と業者側のメリットだけ

集成材がなぜ誕生したか

もうひとつ、異国で生まれた集成材の生い立ちを知ると、日本人には理解が難しい事実が隠れていました。

– 大木が無くなり、集成材を使わざるを得なくなった異国の理由 –

- 宗教の布教に伴い信仰対象が「聖なる木」だったため、樹木信仰を排除するために大木を切ることで精神的な支配を強めようとしました。

- 軍艦を建造するために、戦争が起きるたびに森が削られました。ナポレオン戦争期には、ドイツだけでなくヨーロッパ全体で大径木が激減しました。

- 都市化と産業革命により、石造建築が進む一方で、梁や足場に木材需要が急増しました。煙突の燃料、製塩、製鉄にも木が使われエネルギー源として消費され続けました。

- 19世紀以降は、持続可能な林業が模索され始めたが、人工林(針葉樹)への転換が進み、広葉樹の大径木は育ちにくくなってしまいました。

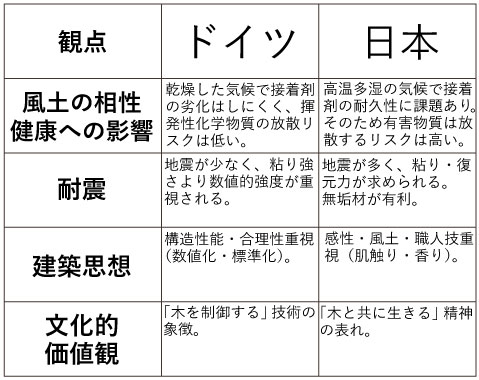

集成材の誕生は木を資源として“管理し、制御する”という思想のもとに育まれました。木の“命”を継ぐのではなく、“機能”を再構成するという発想には、自然の合理化を目指す価値観が色濃く反映されています。そこには、日本の木造文化とは根本的に異なる文明の視点がありました。

日本では、山の神、木霊、地鎮祭などを通じて、木を伐ることに祈りと畏れが伴っていました。「伐る」ことは「奪う」ではなく、「借りる」行為。だからこそ、大径木が今も残る山があるのです。木の文化を大切にしてきた日本にとって、集成材の受容は“妥協”でもあり“進化”でもありました。「戦後の復興という現実に迫られ、技術と制度がその選択を可能にした」それが実態に近いのかもしれません。

「集成材は悪ではない。でも、日本の家には合わない」

– 集成材の何がどう合わないのか –

ドイツと日本を比べることは、グローバル化が進む今の時代には少し大きすぎる枠かもしれません。それぞれの土地には、風土や気候、そして長く受け継がれてきた文化や思想があります。そうしたものは、簡単には変えられないし、変えてはいけないものでもあります。

「温故知新」という言葉は、昔のことをよく学び、そこから新しい知恵を得るという意味です。

今の暮らしや家づくりにも革新と伝統のバランスをとる、そんな視点が必要なのかもしれません。

シーズン1はここまで。

シーズン1[一本木な話]

その①はコチラ→木の家がなぜ良いか。

その②はコチラ→偽ブランド注意報、発令。

次回からシーズン2[木の利く話]

→シーズン2その①…『新築病・シックハウス症候群』です!